Inhaltsverzeichnis

Was kann die KSK im Bereich Abwärmenutzung für Sie leisten?

Abwärme nutzen.

In der Industrie fällt Abwärme auf vielfältige Art und Weise an. Das gilt natürlich im besonderen Maße für die Schmelz- und Recyclingindustrie. Auch die Umwandlung von Abwärme in nutzbare Energie kann auf verschiedensten Wegen erfolgen. Eine einfache Möglichkeit bieten unsere geschlossenen Kühlkreisläufe mit Wasser oder Dampf als Kühlmedium, aus denen Abwärme unkompliziert ausgekoppelt werden kann.

Unsere jahrelange Expertise und unser tiefgreifendes Verständnis für die Schmelz- bzw. wärmeintensiven Kernprozesse in den Werken unserer Kunden stellen dabei sicher, dass alle vorgenommenen Eingriffe zur Abwärmenutzung in bestehende Systeme ohne negative Folgen für die Produktion durchgeführt werden.

Eine aktuelle Veröffentlichung von uns zum Thema Abwärmenutzung finden Sie beispielsweise in den Publikationen des VIK Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V. aus 03/23. Den Artikel gibt es frei zum Download.

Ökologie fördern.

Gemeinsam mit ausgesuchten Partnern aus der Energiewirtschaft und -technik entwickeln wir für Sie auf Wunsch ganzheitliche Konzepte zur Abwärmenutzung, die von der technischen Machbarkeit über eine ökologische und eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung auch das Fördermanagement und alle weiteren, für eine Investitionsentscheidung notwendigen Kriterien umfasst. Sie möchten prüfen, ob auch in Ihren Kühlwasserkreisläufen Potenzial zur Auskopplung von Abwärme steckt? Oder geht es bei Ihnen bereits um eine konkrete Idee, die Abwärme Ihres Ofens für den Betrieb einer ORC-Anlage zu nutzen? Zögern Sie nicht, uns anzusprechen.

Ihre Ansprechpartner

Dipl.-Ing. Olaf Huscher

Gesellschafter-Geschäftsführer

+49 (0) 2364 10539-0

huscher@kskgruppe.de

Dipl.-Wirt.-Ing. Andreas Höwedes

Gesellschafter-Geschäftsführer

+49 (0) 2364 10539-0

hoewedes@kskgruppe.de

Die sechs KSK-Qualitätskriterien in der Abwärmenutzung.

Übersichtlich

Verfahrenstechnische Fließbilder und Anleitungen werden je nach Anwendungsfall schnell komplex. Da können vermeintliche Sekundärprozesse, wie die Abwärmenutzung, in der Darstellung und dem Verständnis leicht untergehen. Damit das im Falle Ihrer Anlage nicht passiert, ist unsere Auslegung stets möglichst einfach gehalten und die entsprechende Dokumentation und Bedienpaneele im Schaltschrank übersichtlich gestaltet.

Funktional

Unsere technischen Lösungen zur Abwärmenutzung kommen in der Regel nicht von der Stange sondern sind in Ihrer Funktionalität stets auf die jeweiligen Gegebenheiten abgestimmt. Ist zur Auskopplung der Abwärme in ein Nahwärmenetz ein bestimmtes Temperaturniveau gefordert? Oder ist der Primärprozess diskontinuierlich, Sie benötigen aber ein konstantes Wärmeangebot zur weiteren Verarbeitung? Reicht ein einfacher Plattenwärmetauscher oder sollte es lieber ein Plate and Shell Plate Wärmetauscher für hohe Drücke und Temperaturen sein? So viele Fragestellungen es gibt, so viele Lösungsansätze gibt es oft auch. Gut, dass wir hier schon einige Erfahrungen machen konnten, von denen Sie gerne profitieren dürfen.

Innovativ

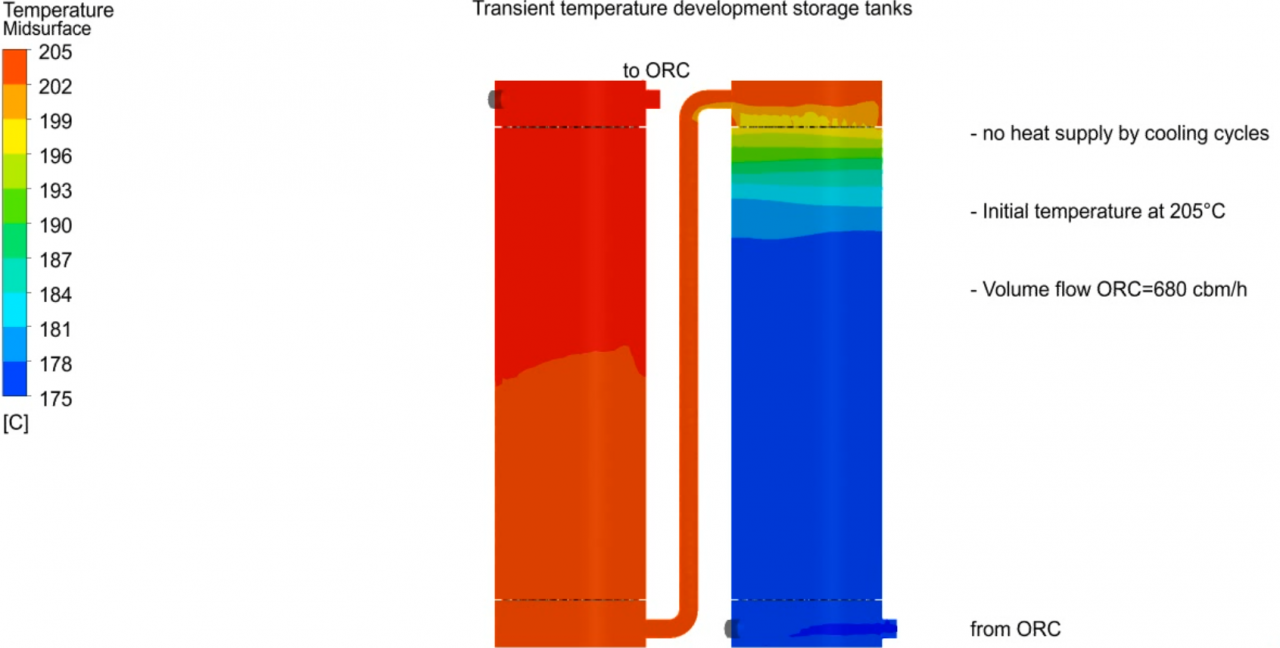

Abwärme ist ein Beiprodukt in vielen Produktions- oder sonstiges Prozessen. Lange Zeit fand sie in der Weiterverarbeitung keine Beachtung. Daher braucht es in jedem Fall innovative Ansätze und Ideen um sie einzufangen, auszukoppeln und nutzbar zu machen. Manchmal reicht ein minimalinvasiver Eingriff in die bestehende Verfahrenstechnik. In anderen Fällen kann der Umbau ganzer Bauteile sinvoll sein. Um solche oder andere Fragestellungen zu klären und innovative Ideen auf den Prüfstand zu stellen, unterstützen wir Sie auch gerne vorab mit einer Simulation beziehungsweise einer entsprechenden Studie.

Passgenau

Arbeiten im Bestand verlangt oft ganz eigene Anforderungen an die Passgenauigkeit. Mit unserer 3D Vermessung und modernsten Konstruktionsmethoden setzen wir unsere Anlagen und Stationen zur Abwärmenutzung passgenau in die vorhandenen Räumlichkeiten. Ob modularer Aufbau, Containerlösung oder dezentrales Design - wir finden auch für den Ihnen zur Verfügung stehenden Raum eine clevere Lösung.

Instandhalterfreundlich

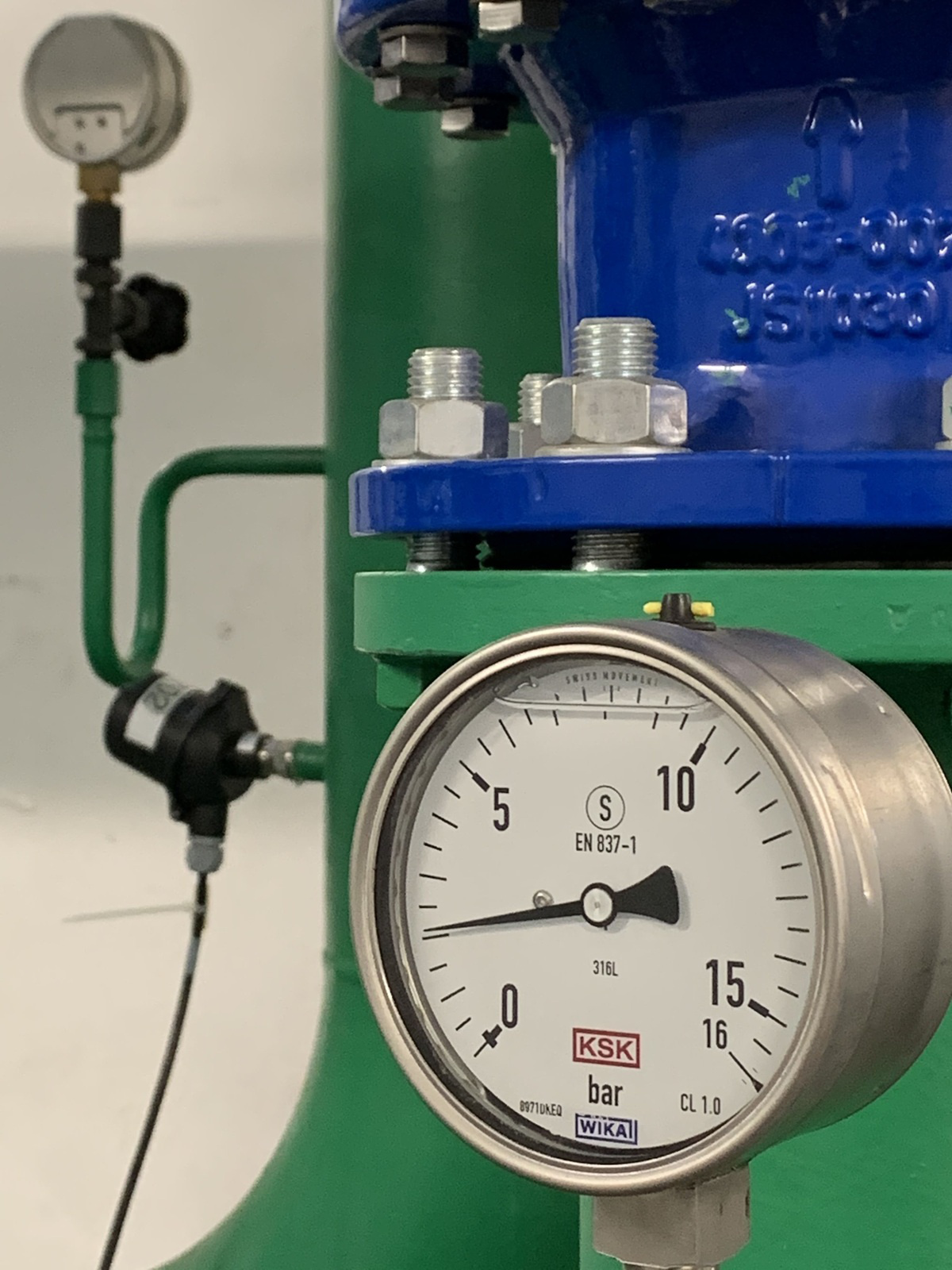

Unsere Anlagen zur Abwärmenutzung sind für einen wartungsarmen und störungsfreien Dauerbetrieb ausgelegt, sodass Sie sich auf die wichtigen Dinge im Instandhalteralltag konzentrieren können. Bei allen verbauten Zukaufteilen achten wir selbstverständlich auf absolute Stahlwerkstauglichkeit.

Wirtschaftlich

Abwärme als Abfallprodukt aus Produktionsprozessen zu nutzen klingt gut. Aber macht das wirtschaftlich auch immer Sinn? Gemeinsam mit ausgesuchten Partnern aus der Energiewirtschaft und -technik entwickeln wir für Sie auf Wunsch ganzheitliche Konzepte zur Abwärmenutzung, die von der technischen Machbarkeit über eine ökologische und eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung auch das Fördermanagement und alle weiteren, für eine Investitionsentscheidung notwendigen Kriterien umfasst. So können Sie sicher im Vorfeld einer Investition abschätzen, ab wann sich eine Anlage potentiell rechnet und welche wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dafür gegeben sein müssen.

Inhaltsverzeichnis

-

Was versteht man unter Abwärmenutzung und warum ist sie wichtig?

- Abwärmenutzung

- Grundlagen der Nutzung von Abwärme in industriellen Prozessen

- Die Rolle der Abwärmenutzung für Energieeffizienz und Klimaschutz

- Wie Abwärme zur Reduzierung von CO2-Emissionen beiträgt

Was versteht man unter Abwärmenutzung und warum ist sie wichtig?

Abwärmenutzung

Abwärmenutzung bezieht sich auf die Nutzung von Wärme, die als Nebenprodukt eines industriellen Prozesses entsteht. Diese ungenutzte Wärme kann in vielerlei Hinsicht in verschiedenen Branchen und Unternehmen effizient genutzt werden. Die effektive Abwärmenutzung ist nicht nur ökonomisch sinnvoll, sondern trägt auch zur Schonung der Ressourcen und zur Reduzierung der Umweltbelastung bei.

Grundlagen der Nutzung von Abwärme in industriellen Prozessen

Bei industriellen Produktionsprozessen, wie der Herstellung von Stahl in der Stahlindustrie oder dem Metallrecycling, wird eine signifikante Menge an Energie in Form von Abwärme erzeugt. Diese Abwärme entweicht oft ungenutzt in die Umwelt und stellt somit einen Verlust von potenzieller Energie dar. Die effiziente Nutzung dieser überschüssigen Wärme durch Technologien wie Wärmetauscher und Wärmespeicher kann die Energiekosten erheblich senken und die Umwelt schonen.

Die Rolle der Abwärmenutzung für Energieeffizienz und Klimaschutz

Die Nutzung von Abwärme trägt direkt zur Steigerung der Energieeffizienz bei, indem sie die Notwendigkeit reduziert, zusätzliche Energie für Heizungsanlagen oder zur Erzeugung von Prozesswärme zu erzeugen. Zudem hat die Reduktion des Energiebedarfs durch Nutzung der Abwärme positive Auswirkungen auf das Klima, da sie die CO2-Emissionen deutlich senkt. Dies unterstützt industrieübergreifend die Ziele des Klimaschutzes und fördert eine nachhaltige Produktionsweise.

Wie Abwärme zur Reduzierung von CO2-Emissionen beiträgt

Durch die Nutzung der Abwärme können Betriebe ihren CO2-Fußabdruck wesentlich reduzieren. Energie, die sonst für die Beheizung von Räumen oder Produktionsprozessen von außen bezogen werden muss, kann durch die eigene Abwärme gedeckt werden. So wird nicht nur Energie gespart, sondern auch der Ausstoß von Treibhausgasen gesenkt. In vielen Fällen kann die effiziente Nutzung von Abwärme die Emissionen eines Betriebs um bis zu 30 Prozent verringern.

Welche Technologien ermöglichen die effektive Nutzung von Abwärme?

Einsatz von Wärmetauschern und Wärmespeichern

Wärmetauscher und Wärmespeicher sind zentrale Komponenten beim effizienten Einspeisen und Nutzen von überschüssiger Wärme in industriellen Prozessen. Wärmetauscher können die Abwärme direkt von einem Prozess auf einen anderen übertragen, während Wärmespeicher die Möglichkeit bieten, Energie für eine spätere Nutzung zu speichern. Diese Technologien ermöglichen es, die Abwärme für die Beheizung von Betriebsräumen, als Prozesswärme oder in thermoelektrischen Anlagen zu nutzen.

Vorstellung innovativer Technologie für die industrielle Abwärmenutzung

Innovationen wie thermoelektrische Generatoren eröffnen neue Wege, die Energie der Abwärme zu nutzen. Diese Geräte können Temperaturunterschiede direkt in elektrische Energie umwandeln und bieten somit eine effiziente Nutzungsmöglichkeit für bisher ungenutzte Wärme. Unternehmen wie die KSK GmbH beraten und unterstützen Betriebe bei der Auswahl und Implementierung solcher Technologien, um den Energieverbrauch und die Emissionen weiter zu reduzieren.

Beispiele für die Anwendung in Betrieben und ihre Vorteile

In der chemischen Industrie oder bei der Energieerzeugung wird Abwärme bereits erfolgreich zur Erhöhung der Gesamteffizienz eingesetzt. So können etwa durch Wärmerückgewinnung die Kosten für die Energieerzeugung gesenkt und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert werden. Dies führt nicht nur zu finanziellen Einsparungen, sondern auch zu einer deutlichen Reduktion der Umweltbelastung.

Wie können Unternehmen ihre Energieeffizienz durch Nutzung von Abwärme verbessern?

Analysieren des Energiebedarfs und Identifizieren von Abwärmepotentialen

Der erste Schritt zur Verbesserung der Energieeffizienz durch Abwärmenutzung ist die Analyse des bestehenden Energiebedarfs eines Betriebs und die Identifikation potenzieller Quellen für Abwärme. Durch eine detaillierte Untersuchung der Produktionsprozesse und der vorhandenen Anlagen können Bereiche mit hohem Abwärmepotential erkannt und Maßnahmen zur Nutzung dieser Energiequellen entwickelt werden.

Planung und Umsetzung von Projekten zur Abwärmenutzung

Nach der Identifikation der Abwärmequellen ist die sorgfältige Planung von Projekten zur Abwärmenutzung essentiell. Dies umfasst die Auswahl geeigneter Technologien, die Berechnung von Investitionskosten und erwarteten Einsparungen sowie die Berücksichtigung ökologischer Aspekte. Fördermittel und finanzielle Unterstützung von öffentlichen Stellen können dabei helfen, die anfänglichen Investitionskosten zu senken und die Umsetzung von Projekten zur Abwärmenutzung zu erleichtern.

Investitionskosten und Einsparungen durch effiziente Nutzung der Abwärme

Obwohl die anfänglichen Investitionskosten zur Implementierung von Technologien zur Abwärmenutzung eine Hürde darstellen können, zeigen sich die finanziellen Vorteile oft schnell in Form von gesenkten Energiekosten und einer Reduzierung von Emissionen. In der Regel amortisieren sich die Investitionen innerhalb weniger Jahre, womit die Abwärmenutzung nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch äußerst sinnvoll ist.

Welche Branchen profitieren besonders von der Abwärmenutzung?

Anwendungsbereiche in der Stahlindustrie und Metallrecycling

Die Stahlindustrie und das Metallrecycling sind besonders energieintensive Branchen, in denen durch die effektive Nutzung von Abwärme signifikante Energieeinsparungen erzielt werden können. Die Wiederverwendung der bei der Herstellung von Stahl erzeugten Abwärme für weitere industrielle Prozesse oder zur Beheizung kann den Energieverbrauch und die Kosten deutlich reduzieren.

Effizienzsteigerung in der chemischen Industrie durch Wärmerückgewinnung

Auch in der chemischen Industrie bietet die Nutzung von Abwärme großes Potential zur Steigerung der Effizienz. Wärmerückgewinnungssysteme ermöglichen es, wertvolle Energie, die bei chemischen Reaktionen entsteht, zurückzugewinnen und für die Energieversorgung der Anlagen zu nutzen. Dies führt zu einer signifikanten Senkung der Energiekosten und fördert gleichzeitig den umweltfreundlichen Betrieb.

Beispiele erfolgreicher Abwärmenutzung in weiteren industriellen Sektoren

Viele weitere Industriezweige, darunter die Lebensmittelverarbeitung, die Papier- und Zellstoffindustrie sowie die Glasherstellung, profitieren ebenfalls von der Umsetzung von Abwärmenutzungsprojekten. Durch innovative Technologien und individuell angepasste Lösungen kann in nahezu jedem industriellen Sektor die Effizienz gesteigert und ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet werden.

Was sind die Herausforderungen und Lösungsansätze bei der Nutzung von industrieller Abwärme?

Überwindung technischer und finanzieller Hürden

Die größten Herausforderungen bei der Nutzung von Abwärme liegen in den technischen und finanziellen Hürden. Technische Herausforderungen umfassen die Integration der Abwärmenutzungssysteme in bestehende Anlagen und Prozesse. Finanzielle Hürden beziehen sich auf die anfänglichen Investitionskosten und die Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit der Projekte. Lösungsansätze beinhalten die Nutzung von Fördermitteln, technische Beratung durch Experten und die Auswahl energieeffizienter Technologien, die zu langfristigen Einsparungen führen.

Strategien zur Maximierung der Energieeinsparung und ökologischen Effekte

Zur Maximierung der Energieeinsparungen und des ökologischen Nutzens ist eine ganzheitliche Betrachtung der Abwärmenutzung notwendig. Dies beinhaltet die kontinuierliche Optimierung der Anlagen, die Schulung der Mitarbeiter hinsichtlich Energiebewusstsein und die Integration von Abwärmenutzung in die Unternehmenspolitik. Zudem spielen Kooperationen zwischen Industrie, Forschung und staatlichen Einrichtungen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und Implementierung von innovativen Lösungen.

Expertenmeinungen und Best Practices im Bereich der Abwärmenutzung

Die Einbindung von Experten und das Studium von Best Practices bieten wertvolle Einblicke in erfolgreiche Strategien zur Abwärmenutzung. Zahlreiche Unternehmen haben bereits bewiesen, dass sich die Investition in Abwärmenutzung lohnt und sowohl finanzielle als auch ökologische Vorteile mit sich bringt. Durch den Austausch von Erfahrungen und die Zusammenarbeit mit Fachleuten können Betriebe potenzielle Fallstricke vermeiden und die Einführung von Abwärmenutzungssystemen optimieren.

Rauchgaskühlung

Industriekühlung

FAQs zur Abwärmenutzung

Inhaltsverzeichnis

- Q: Wie kann die Abwärme in Industriebetrieben effizient genutzt werden?

- Q: Welche wirtschaftlichen Vorteile bietet die Nutzung von Abwärme für Unternehmen?

- Q: Kann man mit Abwärme auch Strom produzieren?

- Q: Was sollte man bei der Planung einer Anlage zur Abwärmenutzung beachten?

- Q: Welche Rolle spielen erneuerbare Energien bei der Nutzung von Abwärme?

- Q: Inwiefern trägt die Nutzung von Abwärme zur Nachhaltigkeit bei?

- Q: Gibt es Beispiele für erfolgreiche Abwärmenutzung in Deutschland?

Q: Wie kann die Abwärme in Industriebetrieben effizient genutzt werden?

A: Industriebetriebe, besonders

energieintensive, produzieren jährlich große Mengen an überschüssiger

Wärme. Durch den Einsatz von Technologien zur Wärmerückgewinnung kann

diese überschüssige Wärme genutzt werden, um Räume zu heizen, Warmwasser

zu produzieren oder sogar in das lokale Fernwärmenetz eingespeist zu

werden. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unterstützt

solche Projekte zur Förderung der Energieeffizienz. Durch die Nutzung

von Wärmerückgewinnungstechnologien können Industriebetriebe nicht nur

ihre Energiekosten senken, sondern auch einen Beitrag zum Klimaschutz

leisten, indem sie ihren CO2-Ausstoß reduzieren. Zudem können sie durch

den Verkauf von überschüssiger Wärme an Dritte zusätzliche Einnahmen

generieren.

Um die Umsetzung solcher Projekte zu erleichtern, bietet

das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie verschiedene

Förderprogramme an. Diese umfassen unter anderem Zuschüsse für die

Planung und Umsetzung von Wärmerückgewinnungsmaßnahmen, sowie Darlehen

und Zuschüsse für Investitionen in effiziente Technologien.

Durch die

Förderung der Wärmerückgewinnung in Industriebetrieben trägt das

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie dazu bei, die

Energieeffizienz in Deutschland zu steigern und die Klimaziele zu

erreichen. Unternehmen, die in entsprechende Maßnahmen investieren,

können nicht nur von den finanziellen Vorteilen profitieren, sondern

auch einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Q: Welche wirtschaftlichen Vorteile bietet die Nutzung von Abwärme für Unternehmen?

A: Die Nutzung von Abwärme kann Unternehmen

helfen, ihre Energiekosten zu senken, da weniger Energie für Heizung

oder Warmwasserbereitung von außen zugekauft werden muss. Zusätzlich

können Unternehmen durch die Nutzung von Fördermitteln und steuerlichen

Vorteilen profitieren. Laut der Deutschen Energie-Agentur (dena) können

so die Betriebskosten signifikant gesenkt werden, was besonders für den

Mittelstand von Interesse ist. Darüber hinaus bietet die Nutzung von

Abwärme auch ökologische Vorteile, da sie zur Reduzierung des

CO2-Ausstoßes beiträgt. Durch die effiziente Nutzung von Wärme wird

weniger fossile Energie benötigt, was wiederum die Umweltbelastung

verringert.

Um Abwärme effektiv nutzen zu können, müssen Unternehmen

geeignete Technologien wie Wärmerückgewinnungsanlagen oder Wärmepumpen

einsetzen. Diese Investitionen können sich jedoch langfristig lohnen, da

sie zu einer langfristigen Senkung der Energiekosten führen und die

Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens steigern können.

Insgesamt

bietet die Nutzung von Abwärme also sowohl ökonomische als auch

ökologische Vorteile für Unternehmen. Es lohnt sich daher, über

entsprechende Maßnahmen zur Energieeffizienz nachzudenken und diese in

die Unternehmensstrategie zu integrieren.

Q: Kann man mit Abwärme auch Strom produzieren?

A: Ja, durch den Einsatz von sogenannten

Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen kann aus der überschüssigen Wärme auch

Strom produziert werden. Dabei wird der Dampf, der durch die Nutzung der

Abwärme erzeugt wird, dazu genutzt, eine Turbine anzutreiben. Dieser

Prozess kann sowohl die Energieeffizienz steigern als auch die

CO2-Emissionen senken. Durch die Nutzung von

Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen kann das Prinzip der Energieeffizienz

verbessert werden, da die überschüssige Wärme, die normalerweise

ungenutzt abgeführt wird, in Strom umgewandelt wird. Dadurch wird

weniger Energie verschwendet und gleichzeitig kann der CO2-Ausstoß

reduziert werden, da weniger Brennstoff für die Energieerzeugung

benötigt wird.

Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sind besonders effizient

in Gebäuden oder Industrieanlagen, in denen kontinuierlich Wärme und

Strom benötigt wird. Durch die Nutzung dieser Anlagen kann ein

erheblicher Beitrag zur Energiewende geleistet werden, da sie dazu

beitragen, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und

erneuerbare Energien zu fördern.

Insgesamt stellen

Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen eine nachhaltige und ressourcenschonende

Möglichkeit dar, um Energie zu erzeugen und sind daher ein wichtiger

Baustein für eine zukünftige klimafreundliche Energieversorgung.

Q: Was sollte man bei der Planung einer Anlage zur Abwärmenutzung beachten?

A: Bei der Planung einer Anlage zur Nutzung der

Abwärme ist es wichtig, den gesamten Energiefluss des jeweiligen

Betriebs zu analysieren und zu verstehen. Dies umfasst die

Identifizierung von Quellen der Abwärme, den Bedarf an Wärme und die

möglichen Wege der Wärmenutzung. Es ist empfehlenswert, Experten hinzu

zu ziehen, um eine effiziente und nachhaltige Lösung zu realisieren.

Außerdem sollte überprüft werden, inwiefern Förderprogramme genutzt

werden können. Des Weiteren ist es wichtig, die örtlichen Gesetze und

Vorschriften im Blick zu behalten, um eventuelle Genehmigungsverfahren

zu durchlaufen. Dazu gehört auch die Berücksichtigung von

Umweltschutzauflagen und Emissionsrichtlinien.

Bei der Umsetzung

einer Anlage zur Nutzung der Abwärme sollten auch die langfristigen

Kosten und mögliche Einsparungen berücksichtigt werden.

Investitionskosten, Betriebskosten und potenzielle Einsparungen durch

die Nutzung der Abwärme sind wichtige Faktoren, die in Betracht gezogen

werden sollten.

Eine sorgfältige Planung und Umsetzung einer Anlage

zur Nutzung der Abwärme kann nicht nur zu Kosteneinsparungen führen,

sondern auch zu einer Reduzierung des CO2-Ausstoßes und damit zu einer

nachhaltigen Betriebsführung beitragen. Daher ist es wichtig, alle

Aspekte der Anlage sorgfältig zu analysieren und eine ganzheitliche

Lösung zu entwickeln.

Q: Welche Rolle spielen erneuerbare Energien bei der Nutzung von Abwärme?

A: Erneuerbare Energien und die Nutzung von

Abwärme ergänzen sich ideal. Die Integration von Systemen zur Nutzung

von Abwärme in bestehende Anlagen, die mit erneuerbaren Energien

betrieben werden, kann die Gesamteffizienz des Energieverbrauchs

verbessern. Dies trägt weiterhin zur Reduzierung der CO2-Emissionen und

zur Erreichung der Ziele in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz bei.

Durch die Nutzung von Abwärme aus industriellen Prozessen, Gebäuden oder

Kraftwerken kann Energie effizienter genutzt werden und somit der

Verbrauch von Primärenergieträgern reduziert werden. Dadurch sinken

nicht nur die Kosten für Energie, sondern auch die Umweltbelastungen

durch den Einsatz fossiler Brennstoffe.

Im Zusammenspiel mit

erneuerbaren Energien wie Solarenergie, Windkraft oder Biomasse kann die

Nutzung von Abwärme auch dazu beitragen, die Schwankungen in der

Energieerzeugung auszugleichen. So können beispielsweise Wärmeboiler mit

Solarthermie kombiniert werden, um auch bei fehlender

Sonneneinstrahlung eine kontinuierliche Versorgung mit warmem Wasser zu

gewährleisten.

Darüber hinaus können Abwärmesysteme auch dazu

beitragen, die Wirtschaftlichkeit von erneuerbaren Energien zu

verbessern. Denn durch die Integration von Abwärme können die Kosten für

den Betrieb von Anlagen gesenkt und die Amortisationszeiten verkürzt

werden.

Insgesamt bietet die Nutzung von Abwärme in Kombination mit

erneuerbaren Energien also zahlreiche Vorteile für Umwelt, Wirtschaft

und Klimaschutz. Es ist daher wichtig, diesen Ansatz weiter zu fördern

und verstärkt in der Praxis umzusetzen.

Q: Inwiefern trägt die Nutzung von Abwärme zur Nachhaltigkeit bei?

A: Die Nutzung von Abwärme spielt eine

wesentliche Rolle bei der Reduzierung des Energieverbrauchs und der

CO2-Emissionen. Durch die effiziente Weiterverwendung von Wärme, die

sonst ungenutzt in die Umwelt entweichen würde, tragen Unternehmen

direkt zur Schonung natürlicher Ressourcen und zur Nachhaltigkeit bei.

Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer umweltfreundlicheren

Produktion und eines nachhaltigen Wirtschaftens. Abwärme entsteht bei

vielen Produktionsprozessen, insbesondere in der Industrie, aber auch in

Haushalten oder Bürogebäuden. Sie kann vielfältig genutzt werden, zum

Beispiel für die Beheizung von Gebäuden, in Prozessen der

Wärmerückgewinnung oder zur Stromerzeugung mittels Kraft-Wärme-Kopplung.

Durch

die Nutzung von Abwärme können Unternehmen nicht nur ihren

Energieverbrauch und ihre Kosten senken, sondern auch einen Beitrag zum

Klimaschutz leisten. Denn weniger Energieverbrauch bedeutet auch weniger

CO2-Emissionen, die zur globalen Erwärmung beitragen.

Es ist daher

wichtig, dass Unternehmen Abwärme als Ressource erkennen und gezielt

einsetzen. Dafür können technische Lösungen wie Wärmetauscher oder

effiziente Heizsysteme eingesetzt werden. Auch die Zusammenarbeit mit

anderen Unternehmen oder Einrichtungen in Form von Wärmekooperationen

kann dazu beitragen, die Abwärme effizient zu nutzen und so die Umwelt

zu entlasten.

Insgesamt bietet die Nutzung von Abwärme ein großes

Potenzial für die Einsparung von Energie und die Reduzierung von

CO2-Emissionen. Unternehmen, die diesen Weg gehen, leisten nicht nur

einen Beitrag zum Umweltschutz, sondern können auch wirtschaftlich davon

profitieren. Es ist daher wichtig, dass die Nutzung von Abwärme

verstärkt gefördert und vorangetrieben wird, um eine nachhaltige und

ressourcenschonende Wirtschaft zu unterstützen.

Q: Gibt es Beispiele für erfolgreiche Abwärmenutzung in Deutschland?

A: In Deutschland gibt es zahlreiche Beispiele

für die erfolgreiche Nutzung von Abwärme. Ein Beispiel ist die Nutzung

von Abwärme aus Stahlwerken, um benachbarte Wohngebiete über ein

Fernwärmenetz zu versorgen. Ein weiteres Beispiel ist die Nutzung von

Abwärme aus Rechenzentren für die Beheizung von Bürogebäuden. Solche

Projekte zeigen, dass die Technologie nicht nur theoretisch lohnenswert,

sondern auch praktisch umsetzbar und vorteilhaft ist. Ein weiteres

Beispiel ist die Nutzung von Abwärme aus Industrieanlagen für die

Erzeugung von Strom und Wärme in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Hierbei

wird die Abwärme, die bei der Stromerzeugung entsteht, sinnvoll genutzt,

um die Energieeffizienz zu steigern und Ressourcen zu schonen.

Auch

in der Landwirtschaft gibt es Möglichkeiten, Abwärme zu nutzen. Zum

Beispiel kann die Abwärme von Biogasanlagen für die Beheizung von

Gewächshäusern genutzt werden. Dadurch können die Betriebskosten gesenkt

und die CO2-Emissionen reduziert werden.

Insgesamt bietet die

Nutzung von Abwärme vielfältige Möglichkeiten, um Energie effizienter zu

nutzen und die Umwelt zu schonen. Durch innovative Technologien und

Konzepte können Unternehmen und Privathaushalte gleichermaßen von den

Vorteilen profitieren.